2014年05月19日 08:57

来源:映象网-东方今报

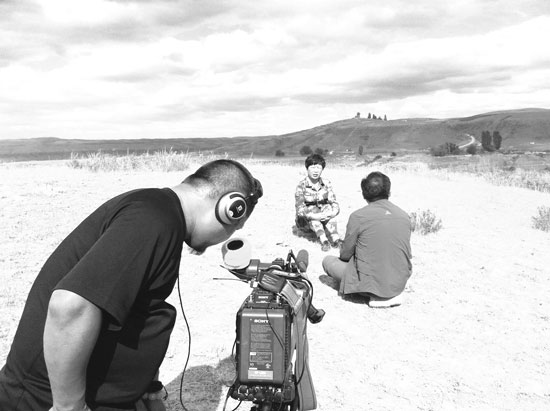

河南电视台纪录片工作室在采访中

之前,河南电视台纪录片工作室的王建华他们怎么也想象不到,自己竟然有这么一个人生阶段,要跑到三千多公里之外的新疆,与军垦老兵同吃同住彻夜长谈。借着与记者的攀谈,王建华回忆起了《天山忠魂》节目组“戍边”的点点滴滴。每谈及此,王建华的脸上都会浮出笑容……

□东方今报记者 李昌

践行“文化援疆” 记录屯垦戍边

作为纪录片的主创人员,由河南电视台纪录片工作室的王建华、齐露莹、李长波及葛明组成的摄制组,曾先后七次踏上了开往新疆的列车。

首次入疆要追溯到2011年7月26日,纪录片工作室众人随《梨园春》栏目组踏上了开往新疆的列车。临行前,河南电视台台长王少春给这个团队布置了两项任务,除了拍摄《梨园春》栏目新疆、兵团之行慰问演出的纪录片外,还要前期采访调研兵团的军垦老兵,拍摄一部反映兵团屯垦戍边历史的纪录片,作为河南电视台“文化援疆”的项目。

在新疆的七天时间,摄制组临时决定兵分两组,一组跟《梨园春》,一组了解兵团的屯垦戍边历史。他们被兵团人在天山南北创下的一个又一个生命奇迹所感动。2011年8月28日,当纪录片《天山南北梨园情》播出之际,六集纪录片《难忘军垦——河南人》的策划文案也已成型。

深入沙漠戈壁 聆听英雄心声

2011年9月25日,纪录片《难忘军垦》摄制组一行四人再次赶赴新疆,开始了为期三年的纪录片拍摄历程。

摄制组先后七赴新疆,行程十万多公里,本着“脚下沾有多少泥土,内心就沉淀多少真情”的拍摄理念,克服恶劣环境和天气影响,深入到新疆的茫茫沙漠、戈壁荒滩。在天山南北,采访了200多位军垦老兵和他们的后代,拍摄了上万分钟的高清素材,整理了十几万字的采访笔记,积累了大量的第一手资料,收获的是一次又一次感动。

除了视觉上的刺激与震撼之外,在兼程赶路与密集采访的过程中,王建华坦言在心灵上有了完全不同的感受 :“这次拍摄对我的灵魂进行了清洗。”

最终,纪录片在六集的基础上拓展到八集,每集50分钟,共400分钟,片名改为《天山忠魂》。

克服温差困难 跟摄像机“较劲”

在新疆拍摄期间,除了对脑力和体力是一种考验外,对于摄影李长波而言,最痛苦的莫过于要不断地跟摄像机“较劲”。

他回忆说,新疆的冬天,对生活在内地的人来说,不是一般的冷。出发前也有心理准备,除了把自己包裹得像个粽子以外,还专门给摄像机做了件“羽绒服”。即便这样,到了零下二十多摄氏度的新疆,不光胡子、眉毛结起了冰,连机器也时常对这离谱的环境“不适应”。

由于新疆冬天室外零下二十多摄氏度,室内一二十摄氏度,温差极大,从室外进屋摄像机镜头愣是结了一层冰。“摄像机在室外没什么问题,但一进屋镜头立马结冰,看着像科幻片,你能看见镜头和露在外面的部分机身先是起雾再慢慢结晶变成冰花的过程。”李长波说,“没办法只好进屋前,把摄像机放在两个门(新疆的房子墙厚,外面有一道风门,里面是正门)中间适应半个小时,再挪到屋里适应半个多小时,才能工作。在新疆擦镜头是没用的,只能慢慢地让机器适应屋里的温度。”

进入后期制作 10月亮相荧屏

经历了艰难的前期采访、纪实跟拍,如今《天山忠魂》已进入紧张的后期制作阶段。在2014年10月7日,新疆生产建设兵团成立六十周年纪念日时,这部人文历史纪录片将会和观众见面。

在反映老一辈军垦人的情怀和精神时,该片通过亲历者“口述历史”,搭配视频、图片等历史资料,以三维动画演绎的形式全景式展现那一段撼天动地的历史。而展现二代、三代军垦人时,则采用“真实记录”,记录下军垦人在时下这个物欲横流的年代,怎样书写坚守、牺牲与奉献。

据悉,《天山忠魂》将选择千古国策、西域剿匪、屯垦天山、生命之水、千古戍边、戈壁母亲、血脉相承、大漠丰碑等内容,以每集50分钟的篇幅,反映军垦人“献了青春献终身,献了终身献子孙”的撼天动地的万丈豪情。重点展示新疆生产建设兵团满怀豪情,屯垦戍边疆的伟大壮举和时代精神。激情燃烧的岁月里,兵团人肩负着屯垦戍边的国家使命,在亘古荒原创下了一个又一个生命奇迹。这奇迹是兵团人用脆弱但却坚韧的生命与大自然做惨烈抗争创造的,处处闪耀着人性的光辉。

相关新闻

更多>>