2013年08月14日 10:20

来源:映象网-东方今报

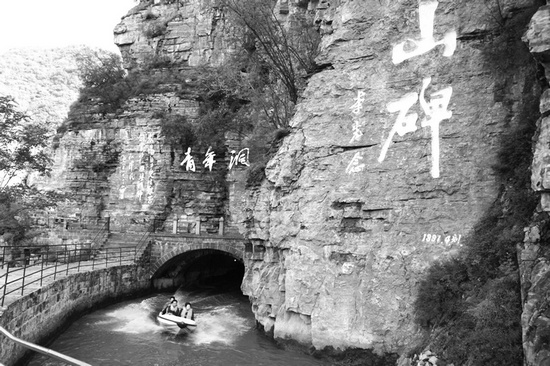

青年洞是红旗渠上的咽喉工程,也是总干渠上最大的隧洞之一,它由300多名青年用17个月凿通

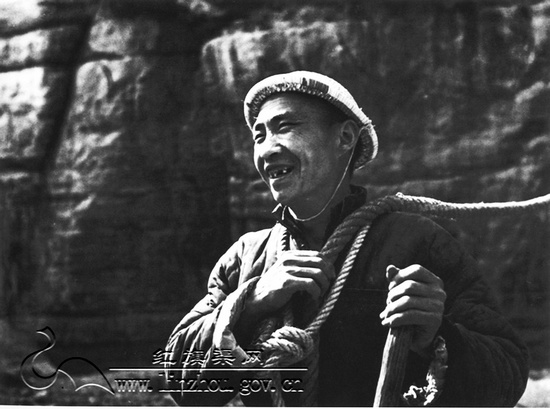

高空除险时,一块落石砸掉了任羊成3颗牙

林县县委书记杨贵同志(前排中),深入基层访问群众

昨日21:25,河南电视台卫星频道播出《群众路线大讲谈》第三期节目《弘扬红旗渠精神 践行群众路线》,东方今报今日刊发播出台本,以飨读者。

【主讲嘉宾】 李蕾(河南省林州市风景名胜区管理委员会副主任、红旗渠精神研究会常务理事)

走近太行山腰上

那条人工天河

【短片】这条穿行在崇山峻岭之间的水渠,就是举世闻名的中国第一渠——红旗渠。红旗渠全长1500公里,它完全是靠人力和手工工具在太行山上抠出来的一条人工天河。红旗渠诞生于上世纪60年代。美联社曾评论说:“红旗渠的人工修建,看后令世界震惊”。周总理当年也曾经十分自豪地向国际友人介绍新中国有两大奇迹:一个是南京长江大桥;一个是林县的红旗渠。

【主持人】大家好,欢迎收看《群众路线大讲谈》,刚才我们通过短片领略了人工天河红旗渠的壮美,大家知道,太行山是险峻的,但是为什么林县人民偏偏要从险峻的太行山的半山腰修筑红旗渠呢?当时正是三年(自然灾害)困难时期,那种艰苦条件下,林县靠什么完成了这么大的工程?创造这一世界奇迹背后的原因又是什么?我们演播室请来了河南省林州市风景名胜区管理委员会副主任李蕾,带大家一同走进那段激情燃烧的岁月,聆听红旗渠故事。

“荒年碑”篆刻着

林县对水的渴望

【嘉宾】红旗渠是在中国共产党的领导下,充分地依靠群众、艰苦奋斗,取得最后的胜利、践行群众路线的一个典范。红旗渠位于林州,也就是过去的林县。

古来就有“一部林县志,漫卷荒旱史”之说,林县很多村庄都有一些荒年碑,碑文上清清楚楚地篆刻着:“大旱之年,颗粒无收;柿叶甘土,俱当饭餐;幼女出卖,一两串钱;人吃人肉,遍地不安。”当时谁能够给林县人一滴水,那就是我们的救命恩人。

解放后,老百姓真正翻身做了主人,他们不仅感谢共产党给了他们新的生活,更把对水的期盼、对未来的希望,完全寄托在了党的身上。当时的县委、县政府感到,解决这个问题,应该是他们责无旁贷的任务。所以在新中国成立之初的十年之中,我们先后修建了英雄渠、天桥渠等中小型的水利工程,但是这些工程只起到了暂时缓解旱情的作用。

【导视】历史上的缺水让林县人受尽了苦难。1959年,林县又遭遇了前所未有的干旱,这场干旱会给林县带来一个什么重大转折呢?

想把“河伯娶亲”的河水引到林县来

【嘉宾】1959年林县全境大旱,修成的这些库池无水可蓄,要想解决吃水的问题,我们只能把目光投向林县境外。那就是从山西发源的漳河。漳河也是一条历史名河,是我们小学课文当中提到的《西门豹治邺》河伯娶亲的那条河,我们老书记顺着漳河一直走到它的源头,老书记心里就有底了。

最干旱的年景,漳河的水源也没有低于二十五六个流量。所以当时杨贵书记,县委、县人委(县政府)一帮领导提出,我们要把人民的利益放到最高的位置,必须坚定信念,引漳入林,滋润林县的河山。

但是,1960年,三年自然灾害最困难的时期,中央三令五申,要求全国范围内基础设施工程全部停工下马,实行百日休整,以减轻农民负担。在这样的时机,我们举全县之力修这么庞大的一个工程,所需要承受的这个压力和风险可想而知。

还有资金问题,当时林县的财政有多少家底啊?700万,而这700万还要维持我们全县正常的工作和生产,不能全部投入到修渠当中来。有3000万斤的储备粮,但是没有特殊情况,储备粮是不允许轻易使用的。

另有个关键的问题,那就是技术,当时林县一共有28个水利技术员,最高的学历也只是河南水校毕业的中专生。

但是让老书记欣慰的是,无论是党员干部,还是人民群众,都能从林县的实际情况出发,达成一致的决定,就是这条渠我们必须修,无论前面有多少难题和险阻。

当时杨贵书记和县委、县人委(县政府)的领导分成几个小组,带领着我们所有的设计人员,一遍又一遍地去勘测路线,翻山越岭、跋山涉水,确定了当时的引水线和渠线。用一个个可靠的数字和精确的测量,为修建红旗渠提供了有力的保障。

所以我们说,经济那么困难,工程那么艰巨,承担的风险和后果应该说是难以想象的。如果没有立党为公、执政为民的思想和理念,没有同心同德、团结共进的班子,没有正确的价值观和政绩观,没有把人民放在心中最高的位置,就很难把个人的得失置之度外,无私无畏地去做出科学的决策。

【导视】就在大家轰轰烈烈投入到红旗渠规划建设的时候,一场突如其来的政治风波,让县委书记杨贵陷入重重危险之中,红旗渠的命运将会怎样?

林县县委书记不愿当“太平官”

【嘉宾】就在红旗渠取得第一个阶段性胜利的时候,杨贵书记突然接到了一个电话,那是1961年的9月7日,让他马上赶到新乡的七里营参加一个重要会议,而且不允许人代替。

老书记以为是让他到那儿去汇报红旗渠的修建成绩呢,风尘仆仆从建设工地直接就赶到了会场。当时七里营会议是谁主持?是时任国务院副总理的谭震林同志,在那里召开的全国农村调研会议,就在新乡的豫北宾馆举行。

老书记刚走进会场,主持会议的领导说,好,今天的会议到此结束,明天上午继续召开,休会。大家散了,从他身边走过去的同志,认识和不认识的,没有一个人跟他搭话。等到人都走完了,一个服务员把他领到了招待所。一直等到天黑,都没有人来理他,突然老书记听到一阵很轻的敲门声,打开房门一看,门外站的是和他在战争年代摸爬滚打出来的战友,时任辉县的县委副书记。

对方一手挡着门帘子,一手拉着门把手,双脚站在门外,匆匆忙忙说了几句话:“老杨,今天有人在谭副总理面前告你的状,说老百姓都快饿死了,你们还压迫着人民跟你们修什么政绩工程,还打着毛主席他老人家的旗号,叫什么红旗渠。谭副总理今天一听就特别恼火,你们的组织部长反驳了几句,已经被停职反省,说要调离林县工作。明天的会就是给你开的,好好地做个准备,明天争取主动,看看能不能宽大处理。”说完扭头就走了。

杨贵说那天晚上一晚上他都没有睡着:“太平官好当啊,我杨贵不修这条渠,没有人会指责我,我的班子里的兄弟们不修这条渠,也丝毫不影响他们的升迁,我们修这条渠图什么?不就是图一个百姓能够安居乐业,为林县的人民谋福利吗!”

他想了整整一夜,最后做出的决定是,修这条渠没有错,为的是老百姓,为的是人民,要实话实说。

副总理给县委书记道歉的故事

【嘉宾】第二天,会议照常进行,主持会议的领导说,现在由县委书记代表发言。

杨贵手撑着桌子站了起来,说各位领导,能不能允许我在汇报林县工作之前,先讲一段我第一次到林县下乡时的经历。我第一次到林县下乡,走进一个村子,村子有800多户人,但是除了几个卧床生病的老人和几个玩耍的孩子,我几乎没有找到人,后来从老人口中得知,全村老少都到哪儿去了呢?到一个十几里地以外的河边去挑水吃。而且他们天天如此。等我和工作人员赶到了河边,我真的被吓住了,挑水的队伍就像一道道人墙一样,把这条河水给拦断了。林县每年远道取水的人,跌死跌伤的不计其数,没有水,地里长不出庄稼,没有水,他们只能背井离乡。我们的党不就是要为人民做主吗?作为一个党员、作为一个党的干部,党性原则不允许我眼睁睁看着林县地里长不出庄稼,看着我的父老乡亲们背井离乡啊!我说的都是实情,请组织上认真调查。

那一天,谭震林副总理一句话没说,他用手示意杨贵坐下,然后休会。随后,他马上派身边工作人员到林县调查,一个星期之后,调查组的同志回来,汇报说杨贵说的都是实情,而且把1960年2月动工之后到1961年的9月,这一段时间林县人民如何靠着自己的双手,如何自力更生,如何取得第一个战役的胜利,如何克服了一个又一个困难。

谭震林良久没有说话,最后说了两个字:开会。会议上,谭震林说的第一句话是,我要向林县的同志、要向杨贵同志道歉,我错了。他非常严肃地请所有参加会议的省市领导和各级干部明确表态,林县的父老乡亲们,已经靠着双手取得了红旗渠建设的第一个阶段性的胜利,如果你们再不有所表示,等到将来有一天渠修成了,水流过来,我看你们有什么脸面去见林县的父老乡亲。

两个星期之后,上级第一批支持资金打到了红旗渠建设的账户上,而这次风波,也让杨贵书记、让林县人从内心坚定了他们必胜的信念。红旗渠的修建是对林县县委政治勇气的一种考验。

今天我们说担当是一种责任,为了人民,就是要从人民群众的根本利益出发,把解决人民群众最迫切需要解决的热点、难点问题放在首位,这也是修建红旗渠的出发点和归宿、红旗渠精神的根本立足点。而只要站在群众的角度,一心一意地为群众办事,就一定能够得到认可和支持。

【导视】那个饥饿的年代,每天付出巨大体力的人们靠什么支撑?在太行山的悬崖上,近十万人,整整十年的时间,他们住在哪儿?领导干部吃的、住的、干的和他们一样吗?

红旗渠的食谱里怎么还吃月亮

【嘉宾】在红旗渠的修建过程当中,让我们能够克服一个又一个困难的,还有一个重要的原因,那就是我们广大的党员干部起到了先锋模范作用。在修建红旗渠的过程当中,所有的党员干部,始终走在队伍的最前面,他们和群众同吃、同住、同劳动、同商量、同学习,这是他们当年提出的“五同”原则。

当时红旗渠的建设工地上有这样一条不成文的规定,那就是党员干部先试验、再给民工定指标。也就是说,如果杨贵书记一天修了5米的渠道,那么他给副书记布置任务的时候,就只能布置四米五。而副书记给自己的下级布置任务,就只能布置4米。级别越高,工程指标必须越高。因为有这样一群身先士卒、率先垂范的党员干部,参加修渠的人员将近30万人次,也没有一个人做过逃兵,没有一个人给组织上提过一条意见和要求。

1960年的2月~4月,修渠人员每人每天的粮食补给量是两斤,而干部补给量是多少呢?只有一斤五两。

很多年轻人到林州的时候会问我,哎哟,一个人一天二斤粮食,也不算少啊!其实大家哪里知道,当时这二斤,都是麸皮、树叶、树皮磨成的粉啊,包括一些锯末和粮食拌到一起的。老书记有一次到工地上打开蒸屉一看,当时就火了,说你们怎么搞的,怎么窝头都散在笼屉里面。司务长是当时城郊乡公社的一个副书记,叫史炳福,他很委屈地说:“老书记,现在粮食真的太少了,我们这里边掺的大部分是野菜和麸皮,捏得再紧,蒸出来也都散了。”

红旗渠工地上流传着“早上糠、中午汤,晚上天池泡月亮”的话,说的就是我们当时的食谱啊,就是早晨一个人一个窝头,然后一碗菜粥。中午一碗面条汤,晚上基本上就是水汤了,你用筷子左捞右捞,啥也没有,只有月亮在碗里面泡着。

老书记有一次在我们的工地上干着干着,“噗通”一下就倒在那儿,他一米八三的大个头,头上都磕出血了。当时大家都慌了,把老书记抱起来,以为他是生病了,后来一个有经验的老人说,哎哟,咱书记是不是饿的啊。有人就把存在衣服里的半拉窝头拿出来,用凉水化开了,把这个稠汤灌到老书记嘴里,半个时辰之后,老书记才苏醒了过来。从老书记的通讯员那儿得知,老书记头一晚把自己的一个窝头匀给了渠上的一个伤病员,自己基本上3顿没有吃干的,只喝了一点凉水。

在这样的一个带头人、在这样的党员干部身边,大家还有什么理由去向组织提要求。

【导视】在修渠的过程中,虽然付出巨大体力的民工们食不果腹,但总算还能勉强维持。那么在人迹罕至的太行山深处,悬崖峭壁之上、峡谷险滩之中的数万修渠民工住在哪里?在寒冷的冬季和炎热的夏季,他们又将有哪些始料未及的遭遇呢?

蛇上身也没吓退“天当房地当床”的渠工

【嘉宾】当时红旗渠上的困难不仅是吃啊,还有住。第一天报名参加修渠的就达三万七千人,连平顺县的县委书记李林都说,老杨啊,你是不是疯了?我整个平顺县的总人口还不足14万,你第一天就给我开过来将近4万人,我到哪儿给你找住的地方啊?老书记说,那你能找多少间?他说顶多150间。老书记就说,150就150,其他我自己想办法。哪有办法可想啊,我们只能是天当房、地当床。

动工的时候是2月11日,正月十六,小年刚过,山里的温度,在晚上都是零下将近20℃,滴水成冰,好多人都是抱团取暖。到了夏天,蚊虫猖獗,一个男青年半夜一声惊叫,大家点起油灯一看,脖子上缠了两条蛇。而且,夏天往往是汛期,好不容易睡熟了,刚听到打雷的声音,睁眼一看,被子、褥子已经全泡在水里了。所以只要头一天晚上下雨,第二天到我们的工地上去看吧,到处晒满了被子和褥子,当时一个战地秀才就说:“我们当年修建红旗渠啊,那真是铺天盖地。”

就是在这么艰苦的环境下,林县人仍保持着乐观、积极、向上的精神状态,无怨无悔,跟随在我们党的身后,克服了红旗渠上一个又一个困难、一个又一个难题。

【主持人】当年没有先进技术和工具,林县领导干部到底怎么带领群众创造了人工天河红旗渠?下周同一时间的《群众路线大讲谈》,将为大家揭开谜底。

相关新闻

更多>>